粉丝创作专区:平台体验的一块“常识空白”

在内容爆炸的今天,我们经常在 YouTube 或其他视频平台上刷到类似这样的视频:《钢铁侠 5 最终预告片》、《阿丽塔:战斗天使 2 官方预告片》、《变形金刚 9 泄漏片段》。

但点进去才发现,它们要么是旧片段拼接,要么是 AI 合成,甚至有些只是普通用户“幻想出来”的作品,却在标题、封面、剪辑风格上刻意模仿“官方发布”的样子,却从未说明“这只是粉丝创作”。

它们不是简单的恶作剧,而是一类处于平台机制盲区中的灰色内容:既不构成公然造谣,也不完全属于创作自由,它们介于致敬与误导之间。

真正的问题不是内容本身,而是它出现在什么地方、以什么方式出现在观众面前。

观众缺的不是“判断力”,而是“上下文”

用户其实并不排斥粉丝创作,甚至很多人乐于欣赏精彩混剪、虚构设想或 AI 技术展示。但问题在于:

- 这些内容往往伪装成“官方发布”;

- 平台没有标注,也不分类,它们混在真实新闻和影视更新中;

- 推荐算法甚至将这些伪内容主动推送给对原作并不熟悉的普通用户。

这使得内容体验变成一种误导的游戏,甚至让人方案。而平台往往将责任推给观众:“你自己应该知道这是假的”。但实际上,多数用户并没有这样的时间或背景去识别“真假”,尤其当语言或文化壁垒存在时,误导的风险更高。

一个简单的解决方案:粉丝创作专区

要解决这个问题,并不需要限制创作自由,也不需要更强的审核机制,只需在产品设计上加一个轻量级“结构隔离”机制即可。

核心做法包括:

- 设置“粉丝创作”分区:类似 YouTube 的“Shorts”或“播客”标签,所有自称或被系统识别为非官方内容的视频,默认归入该分区。

- 系统自动标注:加标签:“粉丝剪辑 / AI 模拟 / 非官方内容”;在封面或视频播放页显著提示:“本视频由社区创作者发布,非官方内容”。

- 推荐机制隔离:默认不推荐给不关注该 IP 的普通用户;对搜索行为仍保留可见性,保障粉丝传播。

- 标题与描述引导:鼓励使用“Fan-made”、“Tribute”、“Simulation”、“AI Remake”等关键词;可内嵌提示模板,引导创作者主动标注视频性质。

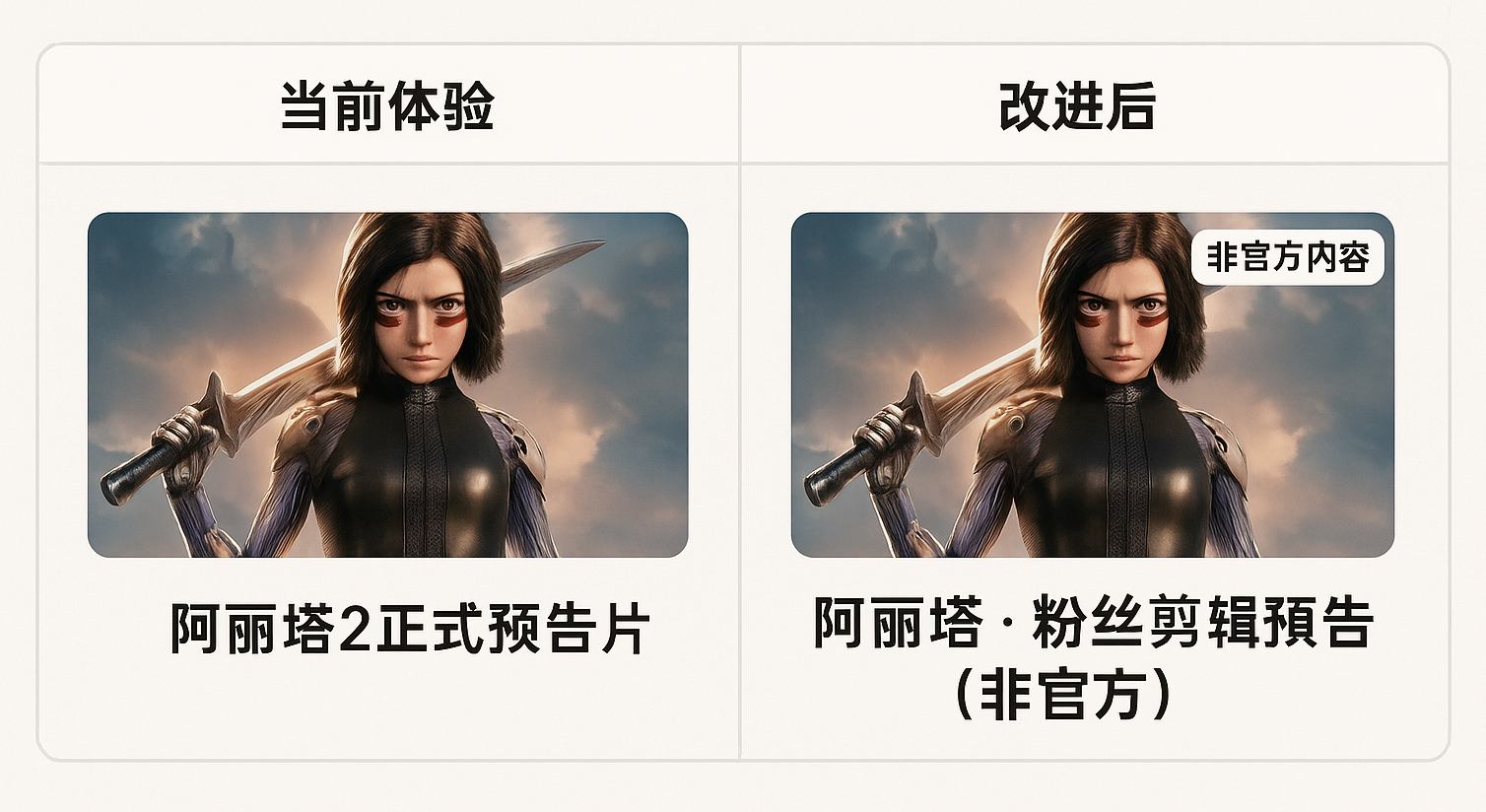

示意:当前状态 vs 改进体验

| 当前体验 | 建议改进后 |

|---|---|

| 视频标题:《阿丽塔2正式预告片》无任何说明 | 视频标题:《阿丽塔2 · 粉丝剪辑预告(非官方)》系统提示:“粉丝创作内容” |

| 封面使用官方LOGO、旧镜头拼接 | 封面自动添加小角标:“非官方内容” |

| 被推荐至与新闻、预告片并列 | 推荐算法区分,减少误导性曝光 |

| 视频中无任何虚构声明 | 视频开头提示:“以下内容为虚构剪辑,仅供娱乐” |

这不是限制,而是保护创作自由的另一种方式

这个改进并不会压缩粉丝创作者的空间,相反,它是给创作一个“明确的位置”,让其不必再“伪装成官方”,也能得到尊重与流量支持。

对普通观众来说,这个设计提升了内容可解释性;对平台来说,这是构建信息信任机制的基本工程;对版权方来说,它减少了误解,也降低了法律风险。

总结:信任,不靠审查,而靠“结构感知”

我们不必依赖更多的封禁和举报来解决这些灰色内容的问题。而是通过产品设计,让每一类内容拥有自己的“位置”,让每一个观看行为拥有应有的“上下文”。

设立粉丝创作专区,并不意味着否定这些内容的价值,而是承认:在一个真假日益模糊的时代,清晰的结构,就是最基础的诚实。