一天六百多评论

还是抖音厉害啊,每个平台都懂他们希望被看到,但真正愿意、也有能力照亮他们的,并不多。

还是抖音厉害啊,每个平台都懂他们希望被看到,但真正愿意、也有能力照亮他们的,并不多。

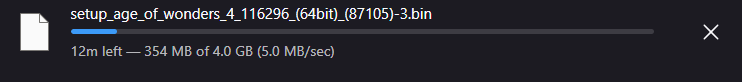

最高接近 20 MB/s,21.7 GB,27 分钟。

一杯咖啡的时间,文件从服务器落到手机里,没有卡顿,没有反复尝试。事情按预期发生,这本身就让人心情不错。

网络来自店铺的 Wi-Fi,咖啡不贵,但服务器没有辜负任何一个环节。

前不久弄了个自用的 BT 下载工具,文件先下载到服务器,然后电脑再从服务器下。整体速度真特么的快,服务器 BT 下载稳定 3-30MBps,电脑从服务器经常爬到 20+MBps,飙到 40+MBps 都有。

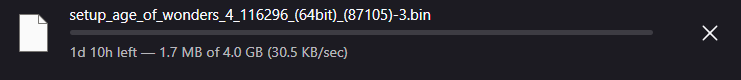

但是没高兴几天就被限速了,服务器下 BT 速度没变动,但是电脑从服务器下载这段就恶心了:国内走加密隧道速度约 5 MB/s,国内直连速度不到 50 KB/s。

连自用的下载工具也被限速,我不知道这背后是什么逻辑,给别人添堵别人就会用它的东西?给别人添堵它就能赚钱?展示作恶的能力?水深火热啊。

小时候,它们无忧无虑。为了一根猫条,会挤在一起推搡,谁也不肯让谁。那时候,屋子小不小,并不重要。

后来慢慢长大,母猫开始驱赶它。不是一次两次,而是每一次照面。小猫的眼神一点点变了,变得躲闪、迟疑,更多时候只是缩在角落里,看着。

屋子就这么大,赶也赶不到哪里去。抬头不见低头见,可母猫已经彻底容不下它了。低声嘶叫,抬爪拍打,像是在反复确认:这里没有它的位置。

也许是被逼到没有退路了。昨天,它从我家八楼的空调外机,跳向了楼下七楼的空调外机。下面是空的,它不知道会不会死,只是跳了。

它停在七楼的空调外机上,不敢再动,也不知道该往哪里去。只能一声一声地叫,声音在楼外回荡,像是在向任何可能听见的人求救。

还好,空调外机连着窗户。我去七楼邻居家,把它抱了回来。它很怕,抱在怀里缩成一团。想来想去,终究还是怪我。屋子太小了,小到连一只猫,都只能选择往下跳。

我给楼下的几只流浪猫选了个吃饭的地方,在一个并不明亮的角落。尤其到了晚上,灯光稀薄,甚至一片漆黑。但这样的环境反而更适合它们:猫的警觉性很高,越是不起眼、越容易藏身的地方,越能让它们放下戒备,安心吃饭。这个角落既暗,又常有电动车停靠,对它们而言,恰到好处。

左边是我放的猫粮,右边是今晚新发现的。是的,已经有别人也在喂它们了。

那一刻心里格外踏实。这个世界从不缺善意,只是它们往往不显眼。心中有光,远比外表光鲜更重要;外表光鲜,未必意味着内心明亮,而心中有光的人,总能在不被注意的地方,照亮一小片黑暗。

什么 LOG、ST(Statistic 的缩写),一眼看过去就很“脸熟”。拦下来,基本不会冤枉。

真正让人不适的是 NLP。手机“不上传录音”是合理的,也确实没必要说它偷偷上传声音。但如果只是把声音实时转成文本再上传,那就未必算冤枉了。某些 NLP 行为的活跃程度,甚至比 Google Analytics 还勤快。

我还特地把 API 接口打了码。即便它们未必尊重我的隐私,我至少愿意保留对他人隐私的尊重,这才是真的是为他们好。