传了些什么

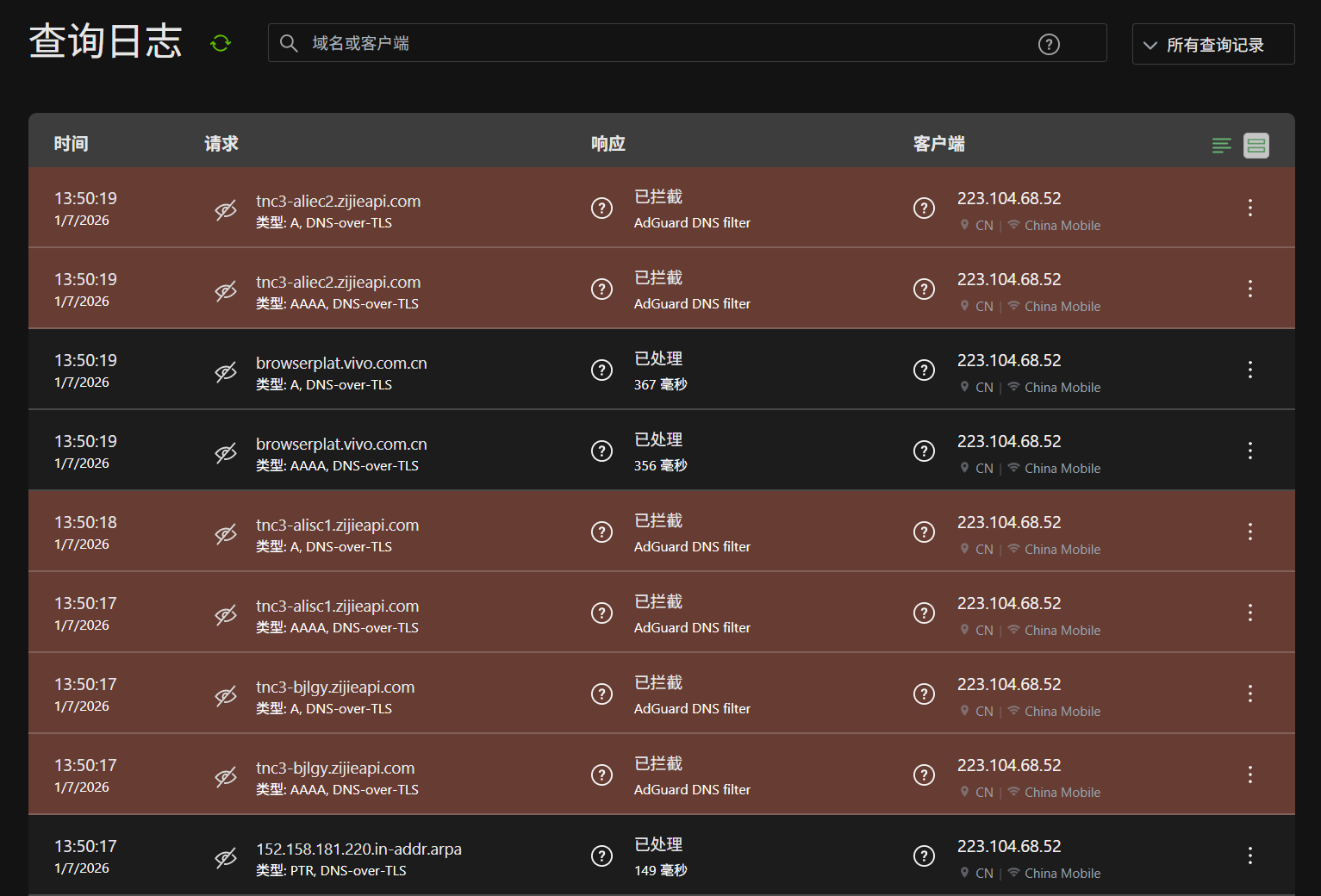

没想到,只是半天时间,就拦截了这么多请求。我并未配置任何过滤规则,全部来自系统的默认策略。

这让我意识到,也许更“成熟”的做法并不是当场质疑或公开讨论,而是保持沉默,像生意人那样耐心观察:看看那些 App 在夜深人静时究竟连接了哪些网站、调用了哪些 API。记录下来,留在手里,不声张。

等到合适的时机,再把这些把柄摆上台面——那时,它们才真正具备价值。

没想到,只是半天时间,就拦截了这么多请求。我并未配置任何过滤规则,全部来自系统的默认策略。

这让我意识到,也许更“成熟”的做法并不是当场质疑或公开讨论,而是保持沉默,像生意人那样耐心观察:看看那些 App 在夜深人静时究竟连接了哪些网站、调用了哪些 API。记录下来,留在手里,不声张。

等到合适的时机,再把这些把柄摆上台面——那时,它们才真正具备价值。

这下 App 的网络行为就进入我的监控范围了,对 Android 手机尤其有效。😊

俄罗斯馆闭馆。前脚刚看到“都是进口”的报道,后脚就消失了,动作很快,也很灵活。

国产大模型“横空出世”。总之是很厉害,至于厉害在哪里,不重要,反正很厉害。

博客各种被堵,手机登录短信不通,网络不畅。于是选择“乖乖回国”:买服务器,走备案。

博客迁移至 WordPress,减少折腾,向现实妥协。

九块九无处不在。星巴克问:“请问你点餐了吗?”——结果还是没有。

博客回国,顺带被扣上一顶“欺诈”的帽子。

博客再次出国,并扩展空间与子域。

搞了个视频脱敏脚本。

加密代理改用新的内核,计划扩展节点集群。

再困难不会忘了流浪猫。

2025 年度印象:回国失败。

“你以为,地球悬浮在太空,是有股力量拖着它吗?”这种低水平的“科普”视频,各个平台都有,还被反复推荐,想避开都很难。

先不谈这种程度的内容是否真的有科普价值,光是第一句话,就足以让我想直接屏蔽作者。短短一句话,至少暴露出两个问题。

第一,“你以为”。这是典型的虚假同感偏差:作者先假定一种错误认知,然后默认“大家都这么想”,再以此作为纠正对象。说到底,并不是“你以为”,而是“他以为别人以为”。

第二,“地球悬浮在太空”。“悬浮”这个词,本身就隐含了“悬挂、漂浮、克服重力”等方向性极强的意象,默认存在一个“上”和“下”,以及某种托举或对抗的力。但在太空尺度下,行星并不存在这种语义上的方向参照。用这样的词去描述天体运动,本身就是概念层面的错误,而不是表述不严谨。

真正让我感到荒诞的,并不是这种内容的存在,而是它的播放量并不低。我突然理解了,为什么那么多人热衷于做“常识科普”。总之,有流量什么都对。

我一直同时维护着两个个人项目:一个是“天际尽头”网站,另一个是多平台的加密联网应用。

网站在切换到 WordPress 之后,几乎不再需要持续开发,更多只是维护层面的工作——偶尔写些 Docker 配置,或者整理一下 Linux 脚本。

最近我加密联网应用整体迁移到一套成熟的解决方案上。虽然在细节上仍然略显粗糙,但功能更完整,生态也更健康,维护者众多,而且是开放的开源项目。客观地说,它比我那套“能用就行、用完就放着”的实现要可靠得多。

这么一搞,心态上的变化很明显。像是一个长期负重的人,终于卸下了多余的包袱——整个人轻了不少。

无意间刷到一段视频,是一家国内头部电商企业创始人早年的演讲。只看了前半段,讲理想、讲认知,逻辑清晰,也谈得克制,给人的印象是那种“知道边界”的成功者。人们常说,优秀的巨头至少有一种底线意识——不作恶。

但让我有些意外的是,视频中的良心企业,在一些关键业务上,却与长期被质疑“作恶”的企业保持着极为紧密的合作关系。比如支付体系,几乎没有其他选择。

当然,“作恶”本身并不是一个严格定义的概念,每个人的标准都不一样。但它往往与切身利益有关:当一家企业的行为持续、结构性地伤害了你的利益,你大概率会把它归入“作恶”的范畴。

举个并不罕见的例子:你在海外合法合规地运营一个网站,却可能因为触碰了某些企业的利益,被利用其垄断地位进行污名化、限制访问,甚至在灰色地带推动技术或舆论层面的封堵。从企业策略上看,这或许有利于其“合规叙事”、云服务生态或市场控制力,但对个体而言,就是实实在在的损失。

有人常说,“屠龙者终成恶龙”。我倒不完全认同。这并非宿命,更关键的还是人的本性。有些人在成功之后,开始熟练地挥舞胡萝卜和大棒,这样的人,确实更像恶龙。但也有人只给胡萝卜,甚至什么都不拿。现实中,这样的人和企业,并不算少。