换不锈钢脸盆?

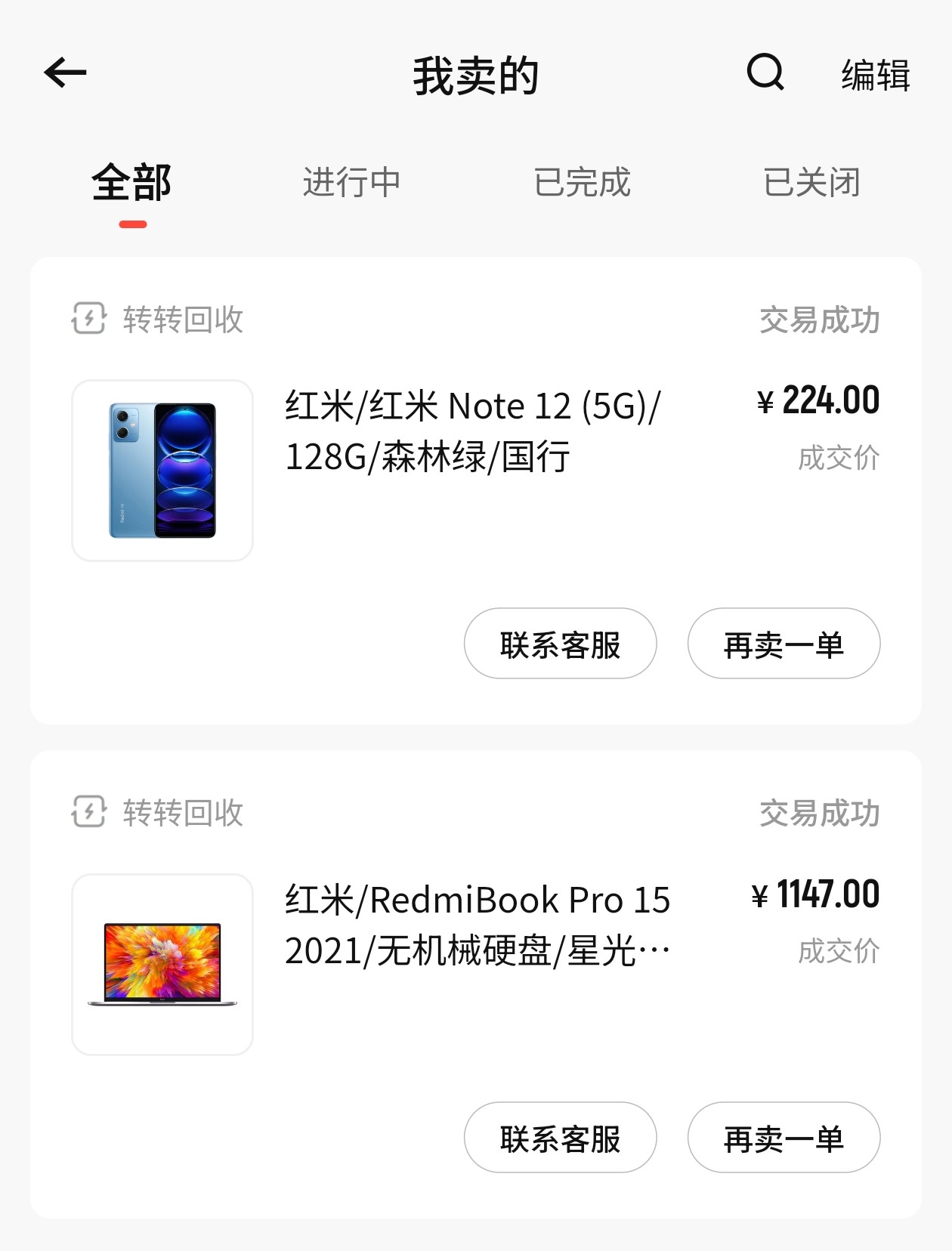

不用的手机、电脑别拿去换不锈钢脸盆了。到二手平台卖了,能换好多脸盆。

赚钱真不容易啊。一点路子都没有,看不到一点希望。搞个不赚钱的东西,还要被打压。

我原以为,国内资本家的利益是绝对的,高悬在一切规则之上,不容冒犯。但没想到,竟还有那么一个地方——居然允许别人,也能赚点钱。

或许他们也没打算让人真的富起来,只是系统里偶尔的漏洞还没修补。风口过去,它就会合上。可哪怕只是这么一丁点的空间,也足以让人看到,“生存”原来还可以有别的方式。

不用的手机、电脑别拿去换不锈钢脸盆了。到二手平台卖了,能换好多脸盆。

赚钱真不容易啊。一点路子都没有,看不到一点希望。搞个不赚钱的东西,还要被打压。

我原以为,国内资本家的利益是绝对的,高悬在一切规则之上,不容冒犯。但没想到,竟还有那么一个地方——居然允许别人,也能赚点钱。

或许他们也没打算让人真的富起来,只是系统里偶尔的漏洞还没修补。风口过去,它就会合上。可哪怕只是这么一丁点的空间,也足以让人看到,“生存”原来还可以有别的方式。

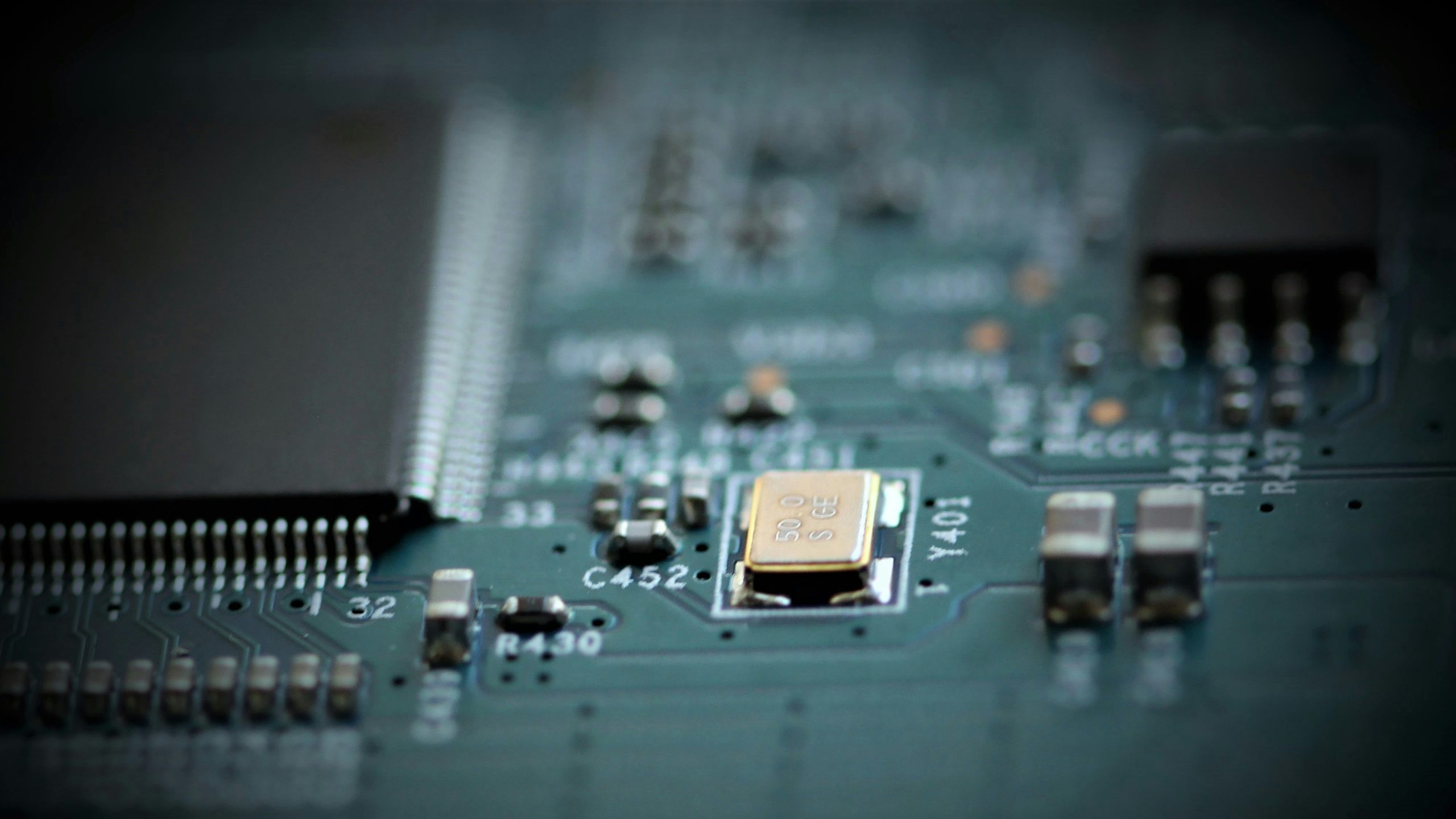

无意中看了一段华硕游戏本的拆解视频,略感意外,那台机器不仅在外壳中配置了光感装置(用于检测拆机并自动断电),连内部的 PCB 布局都带着一种视觉上的美感。

要知道,PCB 元件的摆放并非随意而为。它需要综合考虑电磁兼容、散热、延迟等多方面因素。对于主板这种复杂的高速电路而言,能在性能与可靠性之间取得平衡已属不易,更何况还要让器件排列得整齐有序、线路流畅自然。这种在功能之外仍追求视觉美感的执念,让人不得不怀疑——华硕的研发团队,要么无比闲暇,要么真的对“画板”怀有真爱。

听说这个品牌的营销常被指浮夸,但我倒觉得,那浮夸背后是有底气的。一个企业若能容得下这样的开发者,并让他们自由地去创造,说明它的内部文化确实有其特别之处。

继上一个买家秀不久,昨天我又收到了可以秀的产品。前几天说移动优惠到期,月租从 99 恢复到 199。我便打算月底注销号码,改用随身 WiFi,毕竟这类产品的流量套餐相对更划算。

我从淘宝上搜索“随身 WIFI”,从淘宝推荐的前几个产品里挑了一个下单,很快就送到了。激活,充值,联网,一切顺利。

当我登录 WIFI 后台时,页面显示总连接时间:5 天 15 小时。减去我连接的 5 小时,意味着这玩意儿被人用了 5 天 10 小时,又被卖了出来。水深火热啊。

无意中看到一个视频,说有人因发布杨振宁先生去世的消息,而遭到指责与质疑,被贴上“造谣”的标签。

他真的造谣了吗?也许并非如此。更准确地说,他打破了信息发布的秩序。像杨振宁先生这样具有公众影响力、与官方体系有密切关联的人物,其离世消息理应由官方渠道发布——这是社会共识,也是一种秩序感的体现。他可能不够成熟,但谈不上恶意捏造。

至于“造谣”,我认为并不恰当。若社会的态度是“请等待官方确认”,而不是直接指责“造谣”,或许会更合理。前者体现的是对秩序的尊重与冷静的判断,后者则带着防御与敌意。

但是,从“对上负责”的角度看,认同或者放大“他造谣”的说法其实对我们更有利。

电商致富、虚拟币套利、内容创作变现(含 AI 方向)、在家副业、写作收益……各种“搞钱”视频层出不穷。几乎一切行为都被包装成潜在的赚钱途径,连同一批“成功案例”,循环播放。

但这些内容往往并不关心你是否真的能赚到钱。赚一毛还是一百,甚至一年赚一百,他们自己也未必有底。所谓“经验分享”,实则以“想赚钱”的心理为钩,诱导点击、制造流量。

从更深的层面看,这类内容并非真在谈财富,而是在消耗观众的信任与智商。我不常看 YouTube,有几个印象:一是那些动辄教人的“老师”,二是“搞钱视频”透支了信任。至于第三个印象,属于题外话,就留着不说了。