炒米粉八块钱

如果经营“朋友圈”累了,不妨参考我这条“动态”。你会发现,放下过多的伪装与压力,专注于“真实”本身,反而能让你感受到更多的轻松与自由。真正的自我,才是最能释放内心的力量,让你无拘无束地与世界互动。

如果经营“朋友圈”累了,不妨参考我这条“动态”。你会发现,放下过多的伪装与压力,专注于“真实”本身,反而能让你感受到更多的轻松与自由。真正的自我,才是最能释放内心的力量,让你无拘无束地与世界互动。

应用围绕“人”和“任务”出发,展开设计,解决实际问题。如果聚焦于模型,为模型设计 UI,展示模型能力,那应该叫模型展示软件或者 Demo,而不能叫“AI 应用”。

AI agent 的概念看着很像 AI 应用的标配,这个 Agent 可以理解人的意图,解决各种实际问题。像《钢铁侠》的助手贾维斯算 AI 应用,搜索引擎的推荐系统算 AI 应用,电动车的驾驶系统(可以自动寻路、自动充电、自动来接你上下班)算 AI 应用。

那为啥要搞一个“AI agent”的概念,AI agent 不就等同于 AI 应用了么。

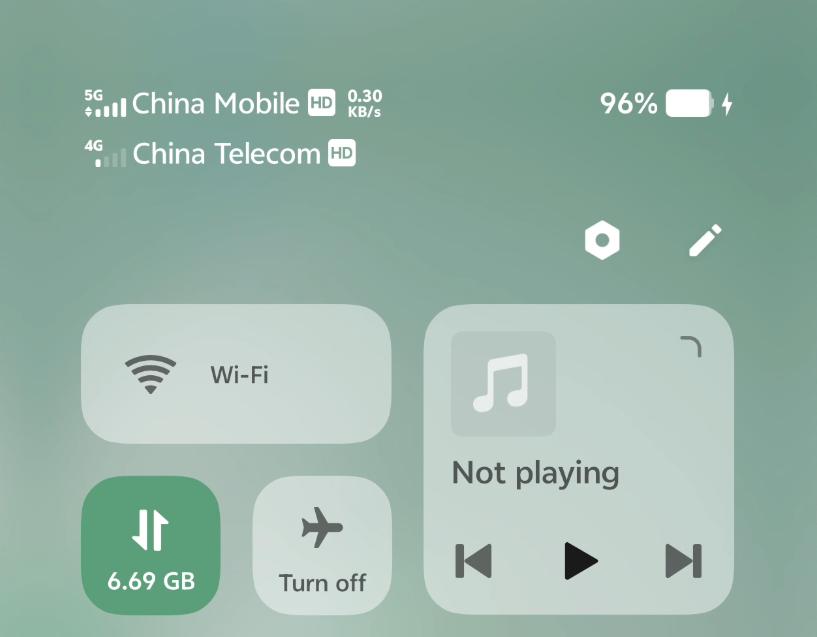

手机系统里内置了一个音乐播放器,还在下拉菜单的状态栏占据了一个固定位置,似乎无法移除。这样一来,若想听歌,几乎只能使用这个内置播放器。

在我看来,听歌体验的核心在于播放列表。我希望能在手机、电脑乃至其他设备上随时编辑并同步我的列表。而如果是第三方音乐播放器,这通常不难实现,它们有自己的后端服务,支持多平台,带来统一的体验。

应用始终是围绕“人”和“任务”展开的。我最喜欢思考这类难题:在这样一部手机上,内置播放器该如何改善听歌体验呢?

早在 2023 年,我就在 DOW3 的评论区写下“期待 DOW4”。没想到,如今它真的要来了。

今年 8 月看到 DOW4 的视频时,还以为只是爱好者制作的“官方风”作品,结果竟然是真的。也正因为此前那些“假官方”视频,反倒让平台的信用打了折扣。只是从演示来看,单位的重量感还略显不足,相比之下,《英雄连》里的坦克就更显沉重与真实。如果这一点能有所改进就更好了。

这款游戏有一个独特的优势,是其他 RTS 难以企及的——战场氛围塑造得极佳。希望制作组能继续发挥这一长处,把种族也补齐,别在花哨模式上反复折腾了。

无意间看到一个视频,说一位民航博主被单位要求删除所有作品,否则将面临不利后果。事实无法查证,但可以分析一下这种要求是否合理。

从劳动合同关系来看,博主与单位的交集仅限于工作内容。若把两者各自比作圆圈,重叠的部分就是工作领域,照理讲,单位无权干涉员工的私人生活,例如下班后的穿着、饮食、是否养宠物、是否制作视频等。

但问题在于,该博主的头像、封面使用了工作服和工作场景,视频内容也很可能涉及工作元素。这样一来,作品便不再是单纯的个人表达,而是带有单位的成分。在这种情况下,单位要求删除相关内容,我觉得是合理的。毕竟双方只是工作关系,如果作品中出现了单位元素而未经过单位许可,那么单位的要求是可以理解的。

但问题没结束:个人与组织的边界应当划在哪里?如何既保障个体的表达,又不损及组织的形象?这些或许需要更广泛的讨论。